自動車免許の種類と運転できる車両・取得費用についても解説!

これから免許を取得しようと考えている方で、特に普通自動車以外の運転を考えている方は、自分に必要な免許がどの免許なのか、そもそもどんな免許があるのか、分からない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、これから免許取得を考えている方に向けて、自動車免許の種類や区分から、それぞれの免許で運転できる車両、そして、取得にかかる費用まで詳しく解説します。

「取得後の履歴書への記載方法」についてもまとめていますので、「取得した免許を将来的に仕事で使いたい」と考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

運転免許証の3つの区分

自動車免許は大きく分けて「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つの区分に分類されます。それぞれの区分によって利用の目的や運転できる車両が異なるため、まずはその区分の違いを正しく理解しておきましょう。

第一種運転免許

第一種運転免許は、一般的な自家用車を運転するための免許です。普通自動車、小型自動車、二輪車などが含まれます。一般的に私たちが取得する免許のほとんどがこの区分に含まれます。

第二種運転免許

第二種運転免許は、「旅客を運送するための車両」を運転する際に必要な免許です。タクシーやバスの運転手として働くには、この区分の免許が必要になります。第一種免許よりも厳しい条件(年齢や運転経験など)が設けられており、より高度な運転技術が求められます。

ただし、自家用バスや送迎用の自家用車、また、旅客運送用の車両でも「回送」など旅客運送を目的としない場合は、第一種免許での運転が可能です。

仮運転免許

仮運転免許(仮免許)は、公道で運転練習をするために必要な一時的な免許です。本免許を取得するための教習過程で必要となります。

なお、仮免許で運転する際には条件があり、

- 練習する車種に対応する第一種免許を持ち、運転経歴が通算3年以上ある人

- 練習する車種に対応する第二種免許を持っている人

- 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員

上記のいずれかに該当する方が同乗していなければなりません。

同乗者の指導を受けずに単独で仮免許運転を行った場合、仮免許違反として厳しい罰則を受けることになるので注意が必要です。

参照:運転免許にはどんな区分と種類があるのですか? | JAF クルマ何でも質問箱

第一種運転免許の種類と運転できる車両一覧

第一種運転免許には、運転したい車両の種類や大きさによってさらに詳細な区分に分かれています。ここでは「四輪車」、「二輪車」、「その他の免許」に分けて、免許の種類と運転できる車両の対応関係を確認していきましょう。

四輪自動車免許の種類と運転できる車両

四輪自動車の免許は、「普通免許」「準中型免許」「中型免許」「大型免許」「大型特殊免許」「小型特殊免許」の6種類に分類され、それぞれ以下の車両に対応しています。

| 免許の 種類 |

普通 自動車 |

準中型 自動車 |

中型 自動車 |

大型 自動車 |

小型特殊 自動車 |

大型特殊 自動車 |

原動機付 自転車 |

| 普通免許 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |

| 準中型免許 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |

| 中型免許 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |

| 大型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

| 大型特殊免許 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |

| 小型特殊免許 | × | × | × | × | ○ | × | × |

二輪自動車免許の種類と運転できる車両

二輪自動車(バイク)の免許は、排気量によって対応する免許が分かれています。

| 免許の種類 | 原動機付自転車 (〜50cc) |

小型自動二輪車 (〜125cc) |

普通自動二輪車 (〜400cc) |

大型自動二輪車 (400cc超) |

小型特殊自動車 |

| 原付免許 | ○ | × | × | × | × |

| 小型限定 普通二輪免許 |

○ | ○ | × | × | ○ |

| 普通二輪免許 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |

| 大型二輪免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

その他免許の種類|牽引(けん引)免許

牽引(けん引)免許は、たとえばキャンピングトレーラーなど自走しない車両を牽引する場合、または牽引車と被牽引車を連結して運転する際に必要な免許です。

- 対象となる車両:車両総重量が750kgを超える被牽引車(トレーラー)

- 受験資格:18歳以上かつ普通自動車免許以上を所持していること

稀なケースとして、牽引するのが旅客自動車の場合は、牽引第二種免許が必要となりますが、故障車をクレーンやロープなどで一時的に牽引する場合は、この免許は不要です。

※牽引免許は、牽引する自動車(普通・準中型・中型・大型など)の免許と組み合わせて必要になります。

第二種運転免許の種類と運転できる車両一覧

第二種運転免許は、主に旅客を運送するため(大型特殊・けん引は除く)のプロドライバー向けの免許で、タクシー、バス、ハイヤーなどを職業として運転するために必要となります。第二種運転免許は大きく 5つの分類に分かれており それぞれ運転できる車両が異なります。

| 免許の種類 | 運転できる車両 |

| 普通第二種免許 | 乗車定員10人以下の普通自動車(タクシー、バス、ハイヤーなど) |

| 中型第二種免許 | 乗車定員29人以下の中型自動車(マイクロバスなど) |

| 大型第二種免許 | 乗車定員30人以上の大型自動車(路線バス・観光バスなど) |

| 大型特殊第二種免許 | ショベルカーや除雪車など(旅客運送用ではないが、業務で操作が必要な場合) |

| 牽引第二種免許 | 750kg超の被牽引車を引く旅客自動車(トレーラーバスなど) |

※すべての第二種免許は21歳以上でなければ取得できません

※通常、対応する第一種免許を一定期間保有していることが受験資格になります

※第二種免許を持っていれば、対応する第一種免許の車両も運転できます

免許種類別の運転できる車両の大きさ

免許によって運転できる車両の条件は、車両の種類だけでなく、サイズ(車両総重量、最大積載量、乗車定員)にも関係します。

以下の表は、運転免許の種類ごとに運転できる車両のサイズをまとめたものです。先ほどの「運転できる車両一覧」とあわせて確認しておきましょう。

| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 |

| 普通免許(2017年3月12日以降) | 3.5t未満 | 2.0t未満 |

| 準中型免許 | 3.5t以上7.5t未満 | 2.0t以上4.5t未満 |

| 中型免許 | 7.5t以上11.0t未満 | 4.5t以上6.5t未満 |

| 大型免許 | 制限なし | 制限なし |

| 普通第二種免許 | 3.5t未満 | 2.0t未満 |

| 中型第二種免許 | 11.0t未満 | 6.5t未満 |

| 大型第二種免許 | 制限なし | 制限なし |

知っておきたい「免許制度改正」と「準中型免許」の登場

免許の種類によって運転できる車両の違いを把握する上で覚えておきたいのが「免許制度改正」です。2017年3月12日に道路交通法の一部が改正され、普通免許で運転できる車両の範囲が縮小し、新たに「準中型免許」が新設されました。

「準中型免許」は、従来の普通免許と中型免許の間に位置する区分で、宅配便でよく使われる2トントラックなどを運転できます。

この改正は、若年ドライバー(18〜19歳)が中型車両を運転できるようにすることで、宅配便や運送業界でのドライバー不足に対応するという目的が背景にありましたが、この改正によって、改正前・改正後で免許を取得した方の間に「運転できる車両の違い」が生まれています。

免許制度“改正前”に取得している場合

実は制度改正は2017年以前にも一度行われており、免許制度改正前に普通免許を取得している場合でも、取得時期によって運転できる車両が異なります。

▼2007年6月1日以前に普通免許を取得した場合

- 「8t限定中型免許」として扱われる

- 車両総重量:8t未満

- 最大積載量:5t未満

▼2007年6月2日~2017年3月11日に普通免許を取得した場合

- 「5t限定準中型免許」として扱われる

- 車両総重量:5t未満

- 最大積載量:3t未満

免許制度“改正後”に取得している・取得する場合

▼2017年3月12日以降に普通免許を取得した場合

- 車両総重量:3.5t未満

- 最大積載量:2.0t未満

この改正によって、従来普通免許だけで運転できた車両(5t未満のトラックなど)が運転できなくなり、2tトラックなどのより大きな積載量の車両を運転したい場合は、別途「準中型免許」を取得することが必要になりました。

一方、準中型免許は18歳以上から取得可能ということもあり、若年層でもより広い範囲の商用車両を運転できるようになっています。

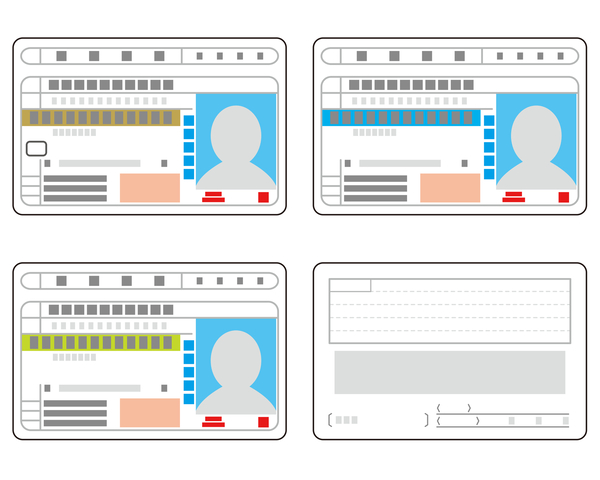

運転免許証の色の種類と意味

「ゴールド免許」という名称を耳にしたことがあると思いますが、免許証の種類の違いの他に知っておきたいのが、免許証の色の違いです。日本の運転免許証は、運転者の過去の交通違反や事故歴によって有効期間欄の帯の色が、「グリーン」、「ブルー」、「ゴールド」の3種類に分かれています。

グリーン免許

グリーン免許は、初めて運転免許証を取得した人に交付される免許証です。

〇対象者: 初回免許取得者

〇有効期間: 3年間

〇特徴:

・初心者マークの表示義務があります(普通免許取得後1年間)

・初めての更新時にはブルー免許に変わります

・優良運転者講習(30分)を受講する必要があります

グリーン免許は「初心者」であることを示すもので、更新時期が来るまでは色が変わることはありません。

ブルー免許

ブルー免許は最も一般的な色の免許証で、次のいずれかに該当する場合に交付されます。

〇対象者:

・初回更新者(グリーンからの更新)

・一般運転者(過去5年間に3点以下の違反が1回のみ)

・違反運転者(過去5年間に複数回の違反や人身事故)

〇有効期間:

・初回更新者と違反運転者: 3年間

・一般運転者: 5年間(高齢者は例外あり)

〇講習区分:

・初回更新者: 初回更新者講習(2時間)

・一般運転者: 一般運転者講習(1時間)

・違反運転者: 違反運転者講習(2時間)

ブルー免許は「通常の運転者」を示すもので、無事故無違反を続けることでゴールド免許に変わる可能性があります。

ゴールド免許

ゴールド免許は、過去5年間無事故無違反の優良運転者に交付される免許証です。

〇対象者: 優良運転者(過去5年間無事故無違反)

〇有効期間: 5年間(70歳以上は例外あり)

〇特徴:

・優良運転者講習(30分)を受講

・更新手続きが簡素化される

・指定の警察署でも更新手続きが可能

・自動車保険料が割引される場合がある

ゴールド免許は安全運転の証明となり、保険料の割引など様々なメリットが受けられますが、ゴールド免許所持者が交通違反をした場合、次回の更新時にはブルー免許に戻ってしまいます。

メリットの多いゴールド免許を取得・維持するためには、継続して安全運転を心がけ、違反や事故を起こさないことが大切です。

運転免許証の取得方法と免許種類別の費用

ここまで紹介してきた運転免許を取得する方法は、共通して「教習所通学」と「合宿免許」の2つの方法があります。代表的な免許の費用の違いについて、詳しく見ていきましょう。

免許取得に必要な教習にかかる費用

以下の表は、免許種類・取得方法・AT限定/MT別で、免許の取得費用の平均をまとめた一覧です。

| 免許種類 | 通学 (AT限定) |

通学 (MT) |

合宿 (AT限定) |

合宿 (MT) |

| 普通自動車第一種免許 | 約29万円 | 約30万円 | 約25万円 | 約26万円 |

| 準中型自動車免許 | – | 約43万円 | – | 約39万円 |

| 中型自動車免許 | 約20万円 | 約22万円 | 約18万円 | 約20万円 |

| 大型自動車免許 | 約35万円 | 約37万円 | 約36万円 | 約38万円 |

| 普通自動二輪免許 | 約15万円 | 約16万円 | 約9万円 | 約10万円 |

| 大型自動二輪免許 | 約20万円 | 約25万円 | 約10万円 | 約11万円 |

| 普通第二種免許(タクシー等) | 約22万円 | 約23万円 | 約20万円 | 約21万円 |

上記の費用には、入学金、教材費、技能教習費、学科教習費、検定料などが含まれています。

ただし、上記費用はあくまでも目安であり、時期や地域、教習所やすでに取得している免許の種類によって必要な費用が変わることもあるため、自身の必要な免許の取得にかかる実際の金額については、必ず問い合わせをして確認するようにしてください。

効率よく免許取得を目指すなら合宿免許がおすすめ

合宿免許は、昨今学生を中心に多くの方に選ばれている人気の免許取得方法となっていますが、その一番の理由は、「通学と比べた場合の費用の安さ」です。時期や教習所、プランにもよりますが、通学と合宿免許では5万円~最大10万円程度の費用の差が出ることもあります。

その他にも、合宿免許なら約2週間程度の短期間で免許を取得することが可能であったり、地方の教習所であれば、観光気分で合宿期間を楽しめる機会もあったりというように、様々なメリットを受けることができます。

合宿期間中は原則自宅に帰ることができないため、まとまった休暇を取る必要があるといった注意点もありますが、そういった事情の少ない学生などであれば、圧倒的に合宿免許がおすすめと言えるでしょう。

免許取得に必要な“受験”にかかる費用

「通学」あるいは「合宿」、どちらの方法で教習を受けた場合でも、最終的には運転免許センターでの免許取得手続きが必要になります。

以下の内容は、免許区分別で発行に関わる費用をまとめたものです。

〇第一種普通自動車免許の場合

- 学科試験受験料:1,900円

- 免許証交付手数料:2,350円

合計:4,250円

〇第二種普通自動車免許の場合

- 受験料:1,800円

- 免許証交付料:2,350円

合計:4,150円

※いずれも、指定教習所を卒業して運転免許センターで受験する場合の費用

このように、免許取得にかかる総費用は「教習所での教習費用」と「運転免許センターでの手続き費用」を合わせた金額になります。予算を考える際には、この受験に関わる費用も含まれることに注意しておきましょう。

自動車免許種類別の履歴書への書き方

就職・転職活動の際に提出する履歴書には、取得している免許の名称を正確に記載する必要があります。ここでは、自動車免許の正式名称と履歴書への適切な記載方法について解説します。

免許の正式名称

免許証に記載されているのは「略称」です。履歴書に記載する際は、免許証に記載されている略称ではなく、正式名称を使うようにしましょう。以下に主な免許の正式名称を示しますので、参考にしてください。

| 免許証の表記 | 履歴書に記載する正式名称 |

| 普通 | 普通自動車第一種運転免許 |

| 準中型 | 準中型自動車免許 |

| 中型 | 中型自動車第一種運転免許 |

| 大型 | 大型自動車第一種運転免許 |

| 大特 | 大型特殊自動車免許 |

| 大自二 | 大型自動二輪車免許 |

| 普自二 | 普通自動二輪車免許 |

| 原付 | 原動機付自転車免許 |

| け引 | 牽引自動車第一種運転免許 |

| 普二 | 普通自動車第二種運転免許 |

| 中二 | 中型自動車第二種運転免許 |

| 大二 | 大型自動車第二種運転免許 |

履歴書への記載方法

履歴書への記載方法については、名称以外にも、いくつか注意すべき点があります。

基本的な記載ルール

- 免許の正式名称を使用する

- 取得年月を明記する(西暦または和暦)

- 免許名の後に「取得」と記載する

- AT限定の場合は「(AT限定)」と追記する

【記載例】

|資格・免許 欄|

|2023年4月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得|

|24年6月 大型自動二輪車免許 取得|

ここで記載している「免許取得年月」は、免許証の左下にある「交付年月日」を参照します。もし、過去に更新をしている場合は「二種」「他」などの欄を確認してください。

複数の免許を持っている場合

先ほどの基本的な記載方法に加えて、複数の免許を持っている場合は、以下のいずれかの順序で記載する必要があります。

- 取得順(古い順)

- 応募職種に関連性の高い順

- 上位の免許から順に

職種に関連する免許がある場合(例:ドライバー職応募時の大型免許など)は、「応募職種に関連性の高い順」の通り、その免許を最初に記載すると効果的でしょう。

おわりに|希望する車両に必要な種類の免許を取得しよう

この記事では、自動車免許の区分や種類、それぞれの免許で運転できる車両の範囲、さらには、具体的な免許取得方法や費用の違いについても詳しく解説してきました。

免許は、種類によって様々な仕事に活かすことができます。

自身の希望する仕事やキャリアに合わせて、自身に合った最適な方法で、必要な免許の取得を目指しましょう。

▼合宿免許のお申し込みはこちら

https://www.ai-menkyo.jp/application/

▼合宿免許の資料請求はこちら

運転免許取得をお考えなら最安料金を保証する

合宿免許アイランドにお任せください!