運転免許取得の流れを解説!各ステップ別の持ち物・注意点なども紹介

免許をこれから取得しようと考えている方の中には、教習所の申し込みから運転免許証の交付まで、どのような流れで進むのか、各段階で何を準備すべきか、プロセスが複雑で不安になっている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、自動車運転免許取得の全体的な流れを分かりやすく解説!

「教習所通学」や「合宿免許」・「一発試験」など、免許取得方法の比較から、教習所の入所手続き〜本免許取得までのステップごとに必要な持ち物や注意点について、詳しくご紹介しています。これから運転免許の取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

運転免許取得の3つの方法

前提として、運転免許を取得するには、「自動車教習所通学」「合宿免許」「一発試験」の3つの方法があります。特に「一発試験」の場合は、運転免許取得までの流れも大きく変わってくるため、それぞれの特徴を理解し、自分のライフスタイルや予算、技術に合った方法を選ぶとよいでしょう。

ここではまず、3つの運転免許取得方法の概要や基本的な流れについて説明します。

自動車教習所通学

自動車教習所に通学して免許を取得する方法は、多くの人が選ぶ一般的な方法です。地元の「指定自動車教習所」、あるいは「届出自動車教習所」に通い、学科と技能の教習を受けます。

「指定自動車教習所」とは、公安委員会の指定を受けた教習所で、卒業すると運転免許試験場での技能試験が免除されるメリットがあります。一方、「届出自動車教習所」では、卒業後も運転免許試験場で技能試験を受ける必要があります。

通学制の最大の特徴は、自分のペースで教習スケジュールを組めることです。仕事や学業と両立しながら、無理のないスケジュールで免許取得を目指せます。教習期間は一般的に2〜3ヶ月程度ですが、予約状況や個人の上達度によって変動します。

合宿免許

合宿免許は、教習所の寮や提携宿泊施設に滞在しながら、短期間で集中的に教習を受ける方法です。食事付きの宿泊費も含めたパッケージになっていることが多く、全国各地の教習所から選ぶことができます。

通常の運転免許取得の流れとは異なり、短期集中型のカリキュラムで進むため、普通車ATの場合は最短13〜14日程度で卒業できるのが大きな特徴です。教習スケジュールがあらかじめ組まれているため、自分で教習を予約する必要もなく、効率的に教習を受けられます。

宿泊施設は教習所内の寮、専用宿舎、提携ホテルなど様々なタイプがあり、食事は基本的に3食付きです(自炊プランを選べる教習所もあります)。

卒業後は住民票のある都道府県の運転免許試験場で学科試験を受験し、合格すれば運転免許証が交付されます。

一発試験

一発試験(飛び込み試験とも呼ばれる)は、自動車教習所に通わず、直接運転免許試験場で技能試験と学科試験を受ける方法です。教習所の費用がかからないため、経済的な負担を大幅に抑えられます。仮免許試験と本免許試験、取得時講習の費用を合わせて3万円弱程度と、他の方法に比べて格段に安くなります。

一発試験で運転免許取得をする場合の流れとして、まず仮免許の学科試験と技能試験に合格する必要があります。その後5日以上の路上練習を行った後、本免許の学科試験と技能試験を受けることになります。

注意しなければならないのは、一発試験の合格率の低さです。合格率は約10%程度と言われており、運転経験がない方にとっては非常に難易度が高いと言えます。運転技能を独学で習得する必要があり、適切な指導を受けられないリスクもあります。

取得方法別のメリット・デメリットの比較

最後に、ここまでに触れた取得方法別のメリット・デメリットを表形式でまとめました。内容を参考に、自身の状況に最も適した取得方法を選択するとよいでしょう。

| 取得方法 | メリット | デメリット |

| 自動車教習所通学 | • 自分のペースでスケジュールを組めるため、仕事や学業と両立しやすい

• 地元の道路事情に慣れた状態で運転技術を習得できる |

• 他の方法と比較して費用が高め

• 教習期間が長くなりやすい(一般的に2〜3ヶ月) • 繁忙期には予約が取りにくく、進捗が遅れる可能性がある |

| 合宿免許 | • 短期間で取得可能(AT車なら最短13〜14日程度)

• 総額でみると費用を抑えられることが多い • 宿泊,食事代込みでお得 • 全国各地の教習所から選べ、旅行気分も味わえる |

• 教習所のスケジュールに拘束される ( 2週間程度のまとまった休みが必要)• 合宿期間中は原則として帰宅できない • 繁忙期(1〜3月下旬、7月下旬〜9月中旬)は料金が高くなる |

| 一発試験 | • 費用が最も安い(約3万円程度)

• 教習所のスケジュールに縛られない • 免許失効後の再取得など特定の条件では有利 |

• 合格率が非常に低い(約10%程度)

• 運転技能を独学で習得する必要があり、運転経験がない人には難しい |

外国免許からの切り替えの場合

外国で運転免許を取得した方が日本で運転するためには、通常の運転免許取得の流れとは異なり、外国の免許から日本の免許への切り替え手続きが必要です。この手続きを行うことにより、一から日本の運転免許取得をする流れよりも簡略化されたプロセスで、日本の免許を取得できます。

手続きには以下のような「基本条件」と「必要書類」があるため、必ず確認するようにしてください。また、自国がこの手続きの対象国・地域かどうかも、注意が必要です。

<切り替えの基本条件>

- 外国の運転免許証が有効であること(期限切れの免許証は切り替え不可)

- 外国の運転免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在したこと(パスポートの出入国スタンプなどで確認)

<必要書類>

- 有効な外国の運転免許証

- 外国免許証の日本語訳文(大使館、領事館の領事又は指定の法人で翻訳したもの等)

- 本籍が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの)

- パスポート(免許取得国への滞在期間が確認できるもの)

- 在留カードまたは特別永住者証明書

- 申請用写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの)

- 手数料

<試験免除の対象国・地域>

以下の国や地域で発行された免許証は、知識確認(筆記試験)と技能確認(実技試験)が免除されます。

アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾

※アメリカ合衆国の一部の州(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州、ワシントン州)も対象です。

※インディアナ州は技能試験のみ免除されます。

参照:外国免許からの切り替え手続き|福岡県警察

手続きは各都道府県警察が所管しており、詳細や必要書類が異なる場合があります。申請前には運転免許センターへ確認し、日本語でのコミュニケーションに不安がある場合は、通訳を手配するなど、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

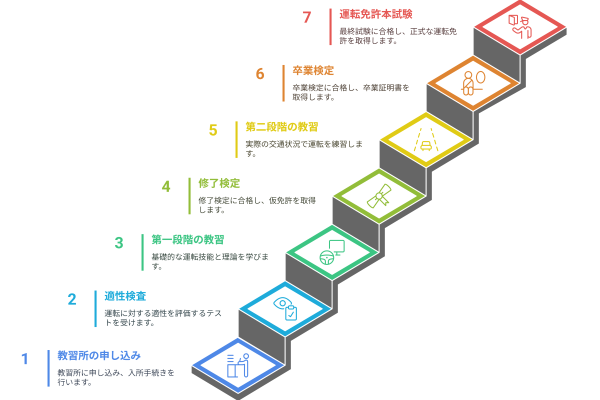

通学/合宿免許の運転免許取得までの流れ

「教習所通学」または「合宿免許」を選んだ場合、運転免許取得までの流れは基本的には変わりません。

以下のような7つのステップで、免許取得までのプロセスを進めていくことになります。

ここからは、「通学」か「合宿」か形式を問わず、教習所での一般的な運転免許取得の流れを各ステップごとに詳しく解説します。運転免許取得までの流れを詳細に把握して、効率的に各ステップを進められるようにしておきましょう。

1:教習所の申し込みと入所手続き

運転免許取得の第一歩は教習所への申し込みです。自分に合った教習所を選びましょう。

選ぶ際のポイントとしては、自宅や職場からのアクセス、料金体系、教習車の種類、口コミ評価などが基準となります。

教習所に申し込む際は「取得するコース」を決める必要があり、主なコースとしては以下のようなものがあります。

- AT(オートマチック)限定免許コース

- MT(マニュアル)免許コース

- 短期集中コース

- 学生向け割引コース

申し込みはウェブサイトや電話窓口で行うことができます。

申し込みの際、教習所通学の場合は「入校説明会」や「適性検査」の日程を、合宿免許の場合は合宿への出発日を決め、必要な手続きを進めます。

〇入所時に必要な持ち物と書類

教習所に入所する際には、下記のような書類や持ち物が必要になります。

<必要な書類や持ち物>

- 住民票:発行から3ヶ月以内のもの(本籍地記載のもの)

- 証明写真(撮影から6ヶ月以内のもの):縦3cm×横2.4cmサイズで数枚(教習所によって必要枚数は異なります)

- 印鑑:認印で構いませんが、シャチハタは使えない場合が多いです

- 身分証明書:マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など

- 眼鏡・コンタクトレンズ:視力検査で必要な方は、色付きレンズやカラーコンタクトは避け、適切なものを持参してください

- 筆記用具:書類記入や学科教習で使用します

<特定の条件で必要となる書類>

- 親権者同意書:学生や未成年者の場合(多くの教習所でウェブサイトからダウンロード可能)

- パスポートや在留カード:外国籍の方の場合

- 身体障害者手帳のコピー:障害をお持ちの方で、運転に特別な配慮が必要な場合

※教習所によって細かい要件が異なる場合があります。事前に希望する教習所のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせをして必要なものを揃えましょう。

入所時には、これらの書類をもとに契約書の作成や個人情報の登録を行います。

入所手続きが完了すると、教習の進捗状況を記録するために重要な「教習手帳」が発行されます。

2:適性検査

入所手続きの次に、運転に必要な適性があるかを確認するための「適性検査」が行われます。

この検査は運転に必となる基本的な身体能力や判断力を測るためのもので、主に以下の項目がチェックされます。

- 視力検査

- 色彩識別検査

- 聴力検査

- 運転適性検査(反射神経や判断力のチェック)

〇視力・運転能力・運転適性検査の基準

適性検査は、「安全に運転するための能力があるかどうか」を確認するものです。それぞれの検査には明確な基準があり、教習をうけるためにその基準を満たしている必要があります。各適性検査の概要・基準は以下の通りです。

<視力検査の基準>

- 普通免許の場合、両眼で0.7以上、片眼で0.3以上の視力が必要です

- 視力が基準に満たない場合は、眼鏡やコンタクトレンズを使用することで基準をクリアできます

- 矯正視力でも基準を満たせない場合は、免許取得が難しくなります

- 免許取得後は、常に視力を矯正した状態(眼鏡等を着用)で運転する義務があります

<色彩識別能力検査>

- 信号機の赤・黄・青の色を正確に識別できるかを確認します

- 色覚異常の程度によっては条件付きで免許が取得できることもあります

<聴力検査>

- 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることが条件となります

- 条件に該当しない方であっても、特定後写鏡等を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することを条件に、準中型免許、普通免許、準中型仮免許、普通仮免許を取得することができます。

<運転適性検査>

- 運転に関する性格や傾向を診断するためのペーパーテストです

- 運転時の危険予測能力や判断力、性格的な特性などが評価されます

- 反応速度や注意力を測る簡単な実技検査が含まれることもあります

- この検査の結果は、合否を決めるものではなく、自身の運転傾向を知るための参考資料になります

適性検査で基準に満たない項目があっても、すぐに不合格となるわけではありません。視力や聴力の問題は矯正することで対応可能な場合が多く、教習所の指導員に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。

ただし、重度の視覚障害や聴覚障害がある場合は、運転免許の取得に制限がかかる可能性があるため、事前に教習所や運転免許センターに確認するようにしてください。

参照:適性試験の合格基準|警視庁

3:第一段階の教習(技能・学科)

適性検査に合格すると、第一段階の教習が始まります。第一段階では、運転の基礎を身につけるための技能教習と学科教習の両方が行われます。

〇学科教習の内容

第一段階の学科教習は全10時限(1時限は50分)で、安全運転に必要な基礎知識を身につけます。

<主な学習内容>

- 交通法規:道路交通法の基本ルール、交通標識・標示、信号の意味

- 運転者の責任:遵守事項、飲酒運転の危険性と罰則、事故発生時の対応

- 車両知識:自動車の基本構造、点検方法、正しい運転姿勢

- 安全運転:安全確認の方法、危険予測、様々な状況での運転技術

教習所では教本に沿った講義のほか、視聴覚教材も活用されます。内容は仮免許試験や本免許試験の出題範囲となるため、教本を繰り返し読み、模擬問題を解くことで理解を深めましょう。

〇技能教習(教習所内)の内容

第一段階の技能教習では、教習所内のコースで自動車の基本操作を習得します。AT限定免許では12時限、MT免許では15時限が最低時間です。

<主な練習内容>

- 基本操作:発進・停止の方法、ハンドル操作、シフト操作(MTの場合)

- 基本走行:直線・カーブ走行、交差点通過、後退、Sカーブ

- 応用操作:坂道発進、クランク走行、縦列・車庫入れ駐車

- 安全確認:ミラーやサイドウィンドウの確認方法、頭を動かす確認の習慣化

なお、通学の場合教習はすべて予約制となっており、自分のペースで進めることができる反面、効率的に免許を取得するためには、計画的に予約を入れる必要があります。特に繁忙期(春休みや夏休み)は予約が取りにくくなるので注意が必要です。

第一段階の最後には、「みきわめ」と呼ばれる技能評価が行われ、基本的な運転技術が身についているかを確認します。この評価で良好と判断されれば、「修了検定」に進むことができます。

4:修了検定と仮免許取得

第一段階の教習をすべて終了すると、修了検定と仮免許取得のステップに進みます。

「修了検定」は運転免許取得の重要な節目であり、実際の道路(公道)で運転する上で必要な、「仮免許」を取得するための試験です。検定は教習所内で行われ、第一段階で学んだ基本的な運転技術が身についているかを確認します。

この検定に合格すると、次に「仮免許学科試験」の受験資格を得られます。仮免学科試験に合格すると仮免許が交付され、いよいよ第二段階の路上教習に進むことができます。

〇修了検定(技能)の合格ポイント

修了検定は、第一段階の技能教習の成果を試す重要な試験です。教習所内のコースで実施され、以下のような内容を中心に、基本的な運転操作や安全確認などが評価されます。

<検定内容と評価基準>

- 発進・停止:スムーズな発進と停止ができるか

- カーブ走行:適切な速度と進路で曲がれるか

- 後退:正確にバックできるか

- 安全確認:適切なタイミングでミラーや目視による確認ができるか

- 駐車:指定された場所に正確に駐車できるか

<合格基準と減点項目>

- 100点満点中70点以上で合格

- 主な減点項目:

– 安全確認不足(確認を怠る、不十分な確認)

– 急発進・急ブレーキ

– エンスト(MT車の場合)

– 走行位置の不適切(車線からのはみ出しなど)

– 指示標識の見落とし

– ふらつき運転

合格のためのポイントは、緊張せず普段通りの運転を心がけること、同時に、安全確認を大げさなくらいに丁寧に行うことです。

万一修了検定に不合格になった場合でも、補習(追加教習)を受けてから再受験することができます。不合格の理由を指導員から詳しく聞き、弱点を克服するための練習を重点的に行いましょう。

〇仮免学科試験の内容と合格基準

修了検定に合格すると、次は仮免許を取得するための学科試験を受けます。この試験は運転免許センターまたは教習所内で実施されるもので、以下のような試験となっています。

<試験の概要>

- 試験時間:40分

- 出題形式:マークシート方式

- 問題数:50問

- 合格基準:45問以上の正解(90%以上の正答率)

<出題範囲>

- 交通法規(道路交通法)

- 交通標識・標示の意味

- 運転者の義務と責任

- 安全運転に関する知識

- 車両の構造と機能の基礎知識

<出題形式>

- 正誤問題(○×式)

- 四肢択一問題(4つの選択肢から正解を1つ選ぶ)

- イラスト問題(交通状況の図を見て判断する問題)

仮免学科試験に合格すると仮免許が交付されます。不合格の場合は1週間後から再受験が可能となるため、一発合格で仮免許取得までの期間を短縮するためにも、学科試験対策はしっかり行いましょう。

5:第二段階の教習(路上・学科)

仮免許を取得すると、いよいよ第二段階の教習が始まります。第二段階では実際の公道での運転を学ぶ路上教習と、より高度な学科教習が行われます。

第二段階の教習は、仮免許を取得してから進めることになりますが、仮免許の有効期間は1年間です。その期間内に第二段階の教習と卒業検定を終える必要があるため、特に通学の場合には、計画的に教習の予約を入れることをおすすめします。

〇路上教習と高速道路教習の内容

第二段階の技能教習では、実際の公道で運転練習を行います。これを「路上教習」と呼び、総計19時限(MT車の場合は20時限)実施されます。

<路上教習の主な内容>

- 市街地走行:信号のある交差点、路側帯、自転車や歩行者との共存

- 幹線道路走行:複数車線の道路での車線変更、追い越し

- 交差点通過:優先道路の判断、対向車とのすれ違い

- 駐車場所の選択:法律に則った適切な駐車位置の判断

- 狭路走行:幅の狭い道や住宅街での安全な走行

第二段階の後半には「高速道路教習」も含まれます。高速道路教習は通常2時限実施され、以下のような技能習得を目指すことが目的とされています。

<高速道路教習の内容>

- 加速車線での合流:適切な速度での本線合流の技術

- 高速走行の基本:車間距離の保持、速度の維持

- SA/PAの利用:休憩施設への安全な入退場

- 出口へのアプローチ:事前の車線変更と適切な減速

- 緊急時の対応:故障や事故発生時の行動手順

路上教習は実際の交通環境の中で行われるため、教習所内とは異なる緊張感があります。しかし、この経験が実際の運転で遭遇する様々な状況への対応力を養う貴重な機会となります。指導員のアドバイスをしっかり聞いて、安全運転の技術を確実に身につけましょう。

〇応急救護処置などの特別学科

第二段階の学科教習では、基礎的な交通ルールに加えて、より実践的な内容が学べる「特別学科」が含まれます。

全16時限の中で、特に重要なのが「応急救護処置講習」です。

<応急救護処置講習の内容>

- 事故発生時の対応手順:119番通報の方法、二次災害防止

- 心肺蘇生法(CPR):胸骨圧迫とAEDの使用方法

- 出血時の止血法:直接圧迫止血など基本的な応急処置

- 骨折や打撲の処置:固定方法と注意点

- 搬送方法:怪我人の安全な移動方法

応急救護処置講習では、実技も含まれており、実際に人形を使った心肺蘇生法の練習やAEDの操作方法などを体験することができます。これらの知識は運転中だけでなく、日常生活でも役立つ重要なスキルです。

応急救護処置講習以外にも、「特別学科」には以下のような教習内容が含まれます。

<その他の特別学科の内容>

- 危険予測トレーニング:実際の道路状況を想定した危険予測の訓練

- 悪条件下の運転:雨天/夜間/積雪時など特殊状況での運転方法

- 交通事故の実態と責任:事故統計や賠償責任について

- ディスカッション形式の教習:複数の教習生が同乗して危険予測や判断についてディスカッション

特別学科は座学だけでなく、ディスカッションやグループワークなど参加型の形式で行われることも多く、他の教習生との意見交換を通じて多角的な視点を身につけられます。

これらの特別学科で学ぶ内容は、単に免許を取得するためだけでなく、実際の運転生活において安全に走行するための重要な知識となります。真剣に取り組むことで、事故防止や万が一の際の対応力が身につきます。

6:卒業検定の合格と卒業証明書取得

第二段階の教習をすべて終了すると、いよいよ教習所の最終試験である「卒業検定」に臨みます。

卒業検定は運転免許取得までの流れにおける最後の関門で、これに合格すると「卒業証明書」が交付されます。

〇卒業検定の内容と注意点

卒業検定は教習所での最終試験であり、これまでに学んだ運転技術の総まとめとなります。路上での実践的な運転と、技能試験場での課題の両方が評価されます。

<卒業検定の主な内容>

- 路上走行:実際の交通状況での安全運転能力

- 交差点通過:適切な安全確認と進路変更

- 縦列駐車:スムーズな駐車操作と位置決め

- S字/クランク走行:正確なハンドル操作と車体感覚

- 方向転換:狭い道での安全な転回

- 坂道発進:傾斜地での安全な発進

<評価のポイント>

- 確実な安全確認(ミラーと目視の両方)

- 適切な車間距離と速度調整

- 正確な合図(ウインカー)の操作とタイミング

- スムーズなハンドル/ブレーキ操作

- 交通ルールの遵守

- 危険予測と回避行動

卒業検定は100点満点中70点以上で合格となり、不合格の場合は補習を受けた後に再受験することができます。

合格すると交付される卒業証明書は、運転免許試験場での本免許試験(学科試験)を受けるために必要な書類で、有効期限は1年間です。この期間内に運転免許試験場での本試験を受ける必要があるため、卒業後は速やかに本試験の予約を取るようにしましょう。

7:運転免許本試験と免許証の交付

教習所を卒業して卒業証明書を取得したら、次は運転免許試験場での本試験に臨みます。指定教習所の卒業生は、技能試験が免除され学科試験と適性検査のみの受験となります。

運転免許本試験は都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で実施されます。試験の予約方法は地域によって異なりますが、多くの場合は電話やウェブサイトから予約が可能です。試験日程は平日のみの場合が多いため、仕事や学校の都合を考慮して計画的に予約しましょう。

本試験に合格すると、その日のうちに運転免許証が交付されます。長い道のりを経てついに運転免許証を手にする瞬間は、多くの人にとって感慨深いものです。試験では緊張せず、教習所で学んだ知識をしっかりと思い出して臨みましょう。

〇運転免許本試験の流れと所要時間

運転免許本試験は、通常半日程度の時間を要します。朝から昼過ぎまでか、昼過ぎから夕方までの半日コースで実施されることが一般的です。当日緊張せず安心して試験に臨むためにも、試験の流れと各ステップの所要時間を把握しておくとよいでしょう。

<本試験当日の流れと所要時間>

- 受付・書類確認(約30分)

- 持参した書類の確認

- 申請書の記入

- 受験料の支払い

- 写真撮影(約10分)

- 免許証用の証明写真の撮影

- 多くの試験場には撮影ブースが設置されています

- 適性検査(約20分)

- 視力検査

- 色覚検査

- 聴力検査(必要な場合)

- 学科試験の説明(約10分)

- 試験方法の説明

- 注意事項の伝達

- 学科試験(50分)

- 95問出題(テキスト問題90問、イラスト問題5問)

- 90点以上(95問中86問以上正解)で合格

- 採点・結果発表(約30分)

- コンピュータによる自動採点

- 合否の発表

- 合格者手続き(約60分)

- 免許証交付に関する説明

- 免許証の受け取り

全体の所要時間は受験者数や試験場の混雑状況によって変動しますが、通常は3〜4時間程度です。

〇本試験に必要な書類と持ち物

運転免許本試験を受けるには、いくつかの重要な提出書類と必要な持ち物があります。事前に確認し、忘れ物がないようにしましょう。

<必要な書類>

- 教習所の卒業証明書:有効期限は発行日から1年以内(原本が必要)

- 住民票:発行から3ヶ月以内のもの(本籍地記載、マイナンバー記載なし)

- 身分証明書:パスポート、健康保険証など

- 仮免許証:お持ちの場合(紛失していても受験は可能です)

- マイナンバーカード:マイナンバーカードと運転免許証を一体化する場合(25年3月より)

<必要な持ち物>

- 受験手数料(指定教習所卒業の場合):4,250円(試験手数料1,900円、免許証交付料2,350円)

- 眼鏡、コンタクトレンズ:視力矯正が必要な方

- 筆記用具:HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム

- 時計:試験会場には時計がない場合があります(スマートウォッチは不可の場合あり)

- 昼食、飲み物:試験が昼をまたぐ場合(会場によっては売店があります)

参照:

・運転免許試験一覧|警視庁

万が一、必要書類を忘れた場合は、その日の受験ができない可能性もあります。試験前日には必要なものをすべて揃えて、チェックリストを作っておくと安心です。特に「卒業証明書」は再発行に時間がかかる場合があるため、紛失しないよう注意しましょう。

免許取得後に向けて押さえておきたい3つのポイント

運転免許証を取得したらいよいよ一人で運転できるようになりますが、免許取得後が一番事故などを起こしやすい、最も運転に不慣れなタイミングです。

日々の安全運転を心がけるためにも、ここでは初心運転者として押さえておきたい、3つの重要事項をご紹介します。

初心者マークの正しい使い方

普通免許または準中型免許を取得後1年間は、車両の前後に「初心者マーク」(若葉マーク)を表示する義務があります。

<表示ルール>

- 表示位置:車両の前面と後面、地上から0.4m以上1.2m以下の高さで見やすい位置

- 取付方法:左右どちらでも構いませんが、前後両方への表示が必須(片側のみは違反)

- デザイン:緑色の地に黄色で「若葉」のマーク(一辺15cm以上の正方形)

初心者マークを表示せずに運転すると違反点数1点と反則金の対象となります。このマークは他のドライバーに初心者であることを知らせ、幅寄せや割り込みなどを避けてもらうための重要な標識でもあります。レンタカーやカーシェアリングを利用する場合も表示義務があるため、必ず車両の前後両方に正しく取り付けましょう。

1年間の「初心運転者期間」

免許取得から1年間は「初心運転者期間」と呼ばれる特別な期間です。普通免許、準中型免許、二輪免許、原付免許など、すべての運転免許で「初めて取得した日から1年間(免許停止期間を除く)」がこれに該当します。

初心運転者期間中は違反点数が合計3点以上(ただし1回の違反で3点を付された場合は合計4点以上)に達すると、「初心運転者講習」の受講が義務付けられます。もし講習を受講しなかったり、受講後に再度基準を超える違反をしたりした場合は再試験が課せられます。再試験に不合格となるか受験をしなかった場合は免許が取り消されることもあるので、必ず受講するようにしてください。

なお、初心運転者期間中、既に持っている免許より上位の免許を取得した場合(例:原付免許から普通免許へ)、それまでの初心運転者期間は終了し、新たに免許を取得した日から1年間が初心運転者期間となるため、注意しましょう。

初回の免許更新タイミング

運転免許証は初回取得から3年後の誕生日の前後1ヶ月間が最初の更新期間となります。この期間は免許証の「有効期限」欄に記載されています。

初回更新時に過去の違反や事故がなければ「優良運転者(ゴールド免許)」となり、次回の更新期間は5年に延長されます。ゴールド免許の条件は過去5年間に免許停止処分を受けておらず、交通違反による点数が0点であることです。

更新手続きは現在の免許証を持参し、住民票のある都道府県の運転免許センターや警察署で行います。更新期間を過ぎると免許は失効するため、必ず期限内に更新手続きを済ませましょう。

まとめ|運転免許取得の流れを理解してスムーズな取得を目指そう!

この記事では、運転免許取得の全体的な流れについて、取得方法別、ステップごとに詳しく解説してきました。

まず大前提として、自動車教習所通学・合宿免許・一発試験の3つの取得方法があることを理解し、自分のライフスタイルや予算、運転技術に合った方法を選ぶことが重要です。取得方法を決めた後は、運転免許取得までの流れの中で必要な書類や持ち物を事前に準備し、検定や試験に万全を期しましょう。

免許取得後も「これで安心」と思わず、初回更新でゴールド免許を目指すために、常に安全運転を心がけることが大切です。

この記事を参考に、ぜひスムーズな免許の取得と、安全なカーライフの実現を目指してください。

▼合宿免許のお申し込みはこちら

https://www.ai-menkyo.jp/application/

▼合宿免許の資料請求はこちら

運転免許取得をお考えなら最安料金を保証する

合宿免許アイランドにお任せください!